Neue Forschungsergebnisse in der Informationsverarbeitung des Gehirns

Hamburg, Oktober 2018 – Forscher des dänischen Hörsystemherstellers Oticon und von Interacoustics haben gemeinsam mit einem internationalen Team eine viel beachtete Entdeckung gemacht: Die bisher unerkannte Verarbeitung von Sprachlauten im Innenohr, die akustische Töne noch vor der Informationsverarbeitung im Gehirn erkennt.

Diese Ergebnisse helfen dabei, besser zu verstehen, wie Innenohr und Gehör funktionieren und dadurch letztendlich auch die Diagnose von Hörverlust genauer zu stellen. Für die gesamte Hörsystembranche bietet sich dadurch die Chance, noch personalisiertere Hörsysteme zu entwickeln. Die Resultate der neunjährigen Studie wurden im Oktober in der weltweit hoch angesehenen Fachzeitschrift „Nature Communications“ exklusiv und über mehrere Heftseiten hinweg veröffentlicht – eine große Ehre für alle Beteiligten.

Bisheriges Verständnis überholt

Wichtige akustische Details ermöglichen es uns, Sprache zu verstehen und Wörter zu unterscheiden. Hierfür wird nur ein kleiner Teil dieser Details benötigt: Wie dieser Mechanismus funktioniert, war jedoch nicht klar – bis jetzt! Dank der Forschung konnte eine Funktion im Innenohr entdeckt werden, die die akustischen Details in der Sprache erkennt, bevor sie in Informationen für das Gehirn umgewandelt werden.

Das Projekt „A mechanoelectrical mechanism for detection of sound envelopes in the hearing organ" wurde bereits 2009 von drei Hauptforschern initiiert, darunter Thomas Lunner, Forschungsbereichsleiter Cognitive Hearing Science vom Oticon Eriksholm Research Centre und James Harte, Direktor von Interacoustics. Insgesamt beteiligten sich 13 prominente Physiker und Innenohrforscher aus fünf Ländern.

Neuer Antrieb für individualisiertere Hörsystemprozessoren

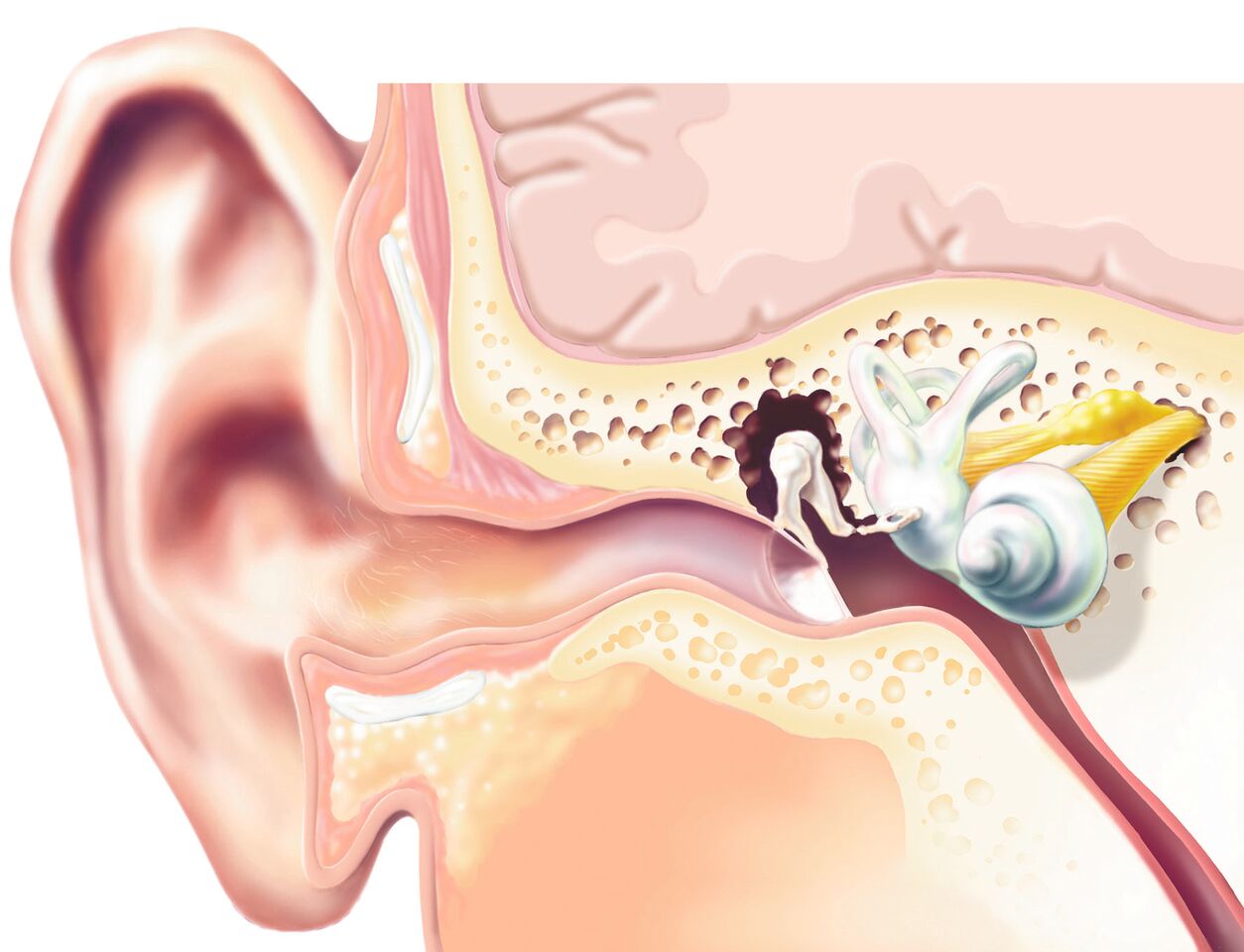

„Wir sind nun in der Lage, einen Teil des Gehörs, der bisher unbekannt war, besser zu verstehen. Schall wandert als mechanische Wellen durch das Ohr, die dann von den äußeren und inneren Haarzellen in elektrische Impulse für das Gehirn umgewandelt werden.

Bis dato war es nur möglich, den Zustand der äußeren Haarzellen zu diagnostizieren, etwa beim Neugeborenen-Screening“, erläutert Thomas Lunner. „Diese Forschung könnte die ersten Methoden zur Diagnose der Gesundheit der inneren Haarzellen ermöglichen. Und dadurch die Entwicklung individualisierterer Hörsystemprozessoren zulassen, die die Gehirnfunktionen besser unterstützen und letztlich den Aufwand für das Verständnis von Schall reduzieren".

Den „Nature Communications“-Artikel (engl.) finden Sie hier.